Description

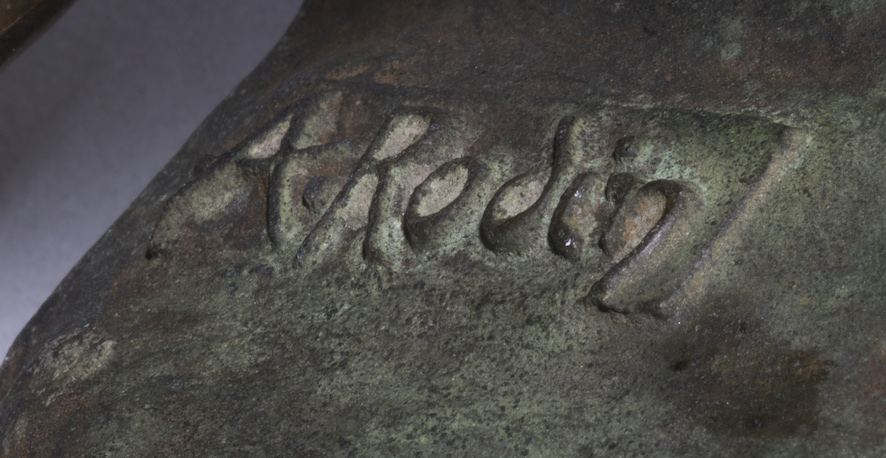

Rodin était très attaché à cette œuvre de jeunesse dans laquelle se révèle déjà sa personnalité future : « Ce masque, dit-il à Bartlett, a déterminé tout mon travail à venir. C’est la première bonne sculpture que j’ai faite […] Je n’ai jamais réussi à faire une figure aussi bonne que le Nez cassé ». L’œuvre a pour point de départ le portrait d’un vieil habitué du quartier Saint-Marcel où s’était installé Rodin en mai 1863. L’homme, qui gagnait sa vie en exécutant des petits travaux en tout genre, était connu sous le nom de « Bibi »… Son portrait fut probablement exécuté à la fin de l’année 1863, ce qui lui valu son premier titre de M.B…; suite aux intempéries de l’hiver la sculpture gela, le derrière de sa tête se fendit et tomba. Ainsi Rodin ne put conserver que le masque, et envoya donc au Salon une œuvre fragmentaire. Dans cet état et offrant une approche trop brutale, la sculpture de ce jeune sculpteur encore inconnu ne pouvait qu’être refusée. Rodin le conserva donc précieusement et le restaura, lui rendant sa forme première de buste. L’homme au nez cassé fut repris en plâtre et exposé à Bruxelles en 1872 et ensuite traduit en marbre lorsque le sculpteur en eut les moyens. Cette fois, au Salon de 1875, l’œuvre fut acceptée. Le buste se plaçant alors dans la lignée des portraits de philosophes antiques ne pouvait que plaire au jury. Encouragé par ce succès, Rodin le fit fondre en bronze ; la première fonte fut exposée au Salon de 1878 sous le simple titre de M**(n°4558). Elle prit ensuite le titre d’Homme au nez cassé probablement à cause de sa ressemblance frappante avec le portrait de Michel-Ange par Daniele da Volterra. C’est sous ce nom qu’il fut le plus souvent mentionné, et c’est le nom qu’il porta désormais.

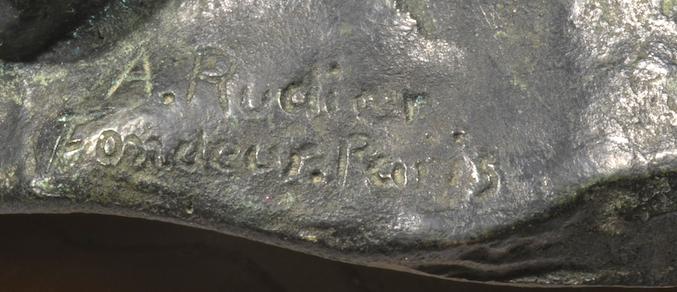

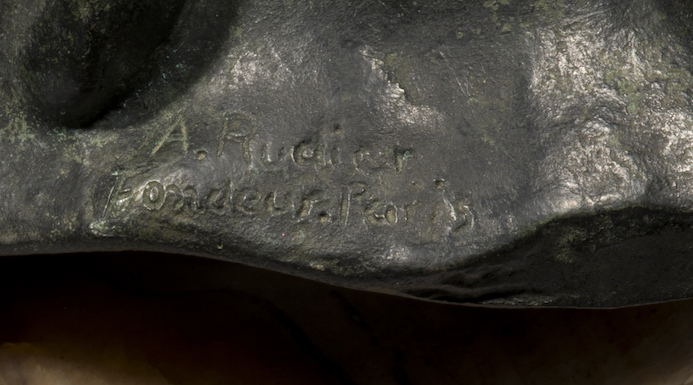

Les fontes en bronze, très nombreuses, ont été classées en deux types. Notre modèle, dit type II, 2emodèle se caractérise par une tête avec calotte crânienne découpée au-dessus du ruban et cou sectionné à l’horizontale. La touche de cheveux qui se dresse au-dessus du front y est apparente, comme dans le marbre de 1875 ; il est aussi couronné par les cheveux autour de la tête sous le bandeau et surtout marqué par le cou plus court. Il se distingue, des autres modèles, par sa patine noir vert nuancé, son excellente provenance et son socle piédouche en onyx spécialement conçu pour supporter le bronze.

Rodin fit fondre ce modèle en de nombreux exemplaires de 1881 à sa mort puis le musée Rodin de 1919 à 1979, la dernière version reprenant une version de ce buste incluant un socle antique. Les registres de production de la fonderie Alexis Rudier (Dossier Rudier D74 – Archives Musée Rodin) mentionnent que les ouvriers Sarlabous, ciseleur, et Jaeger, monteur, ont travaillé 16 heures pour la ciselure et 2 heures pour la monture de notre bronze. Cette œuvre d’un débutant nous montre un visage déformé au nez écrasé, aux rides profondes, qui dans un premier temps peut paraître repoussant par sa laideur. Mais le génie de Rodin sut percevoir une beauté liée au caractère, à l’expression, au rendu des émotions. Première œuvre du sculpteur acceptée au Salon, elle annonce son goût pour la vie réelle et l’expression forte. « Comme opiniâtreté dans l’étude, comme sincérité dans l’exécution du modelé, je n’ai jamais fait plus ni mieux » reconnaît-il dans ses entretiens avec M. Dujardin-Beaumetz (L’art et les artistes. Essai biographique, avril 1914). Alors qu’il n’a peut-être pas encore lu Baudelaire, il mit en application ce principe qu’il formulera ainsi en 1907 : « Comme c’est uniquement la puissance du caractère qui fait la beauté de l’Art, il arrive souvent que plus un être est laid dans la nature, plus il est beau dans l’Art. »