Description

Ce n’est que le 16 avril 1865 que Carpeaux reçoit au moyen d’un billet signé de la main de Francis Monnier, précepteur du prince, l’autorisation officielle de faire poser son modèle : « S.M. l’Impératrice veut bien me charger de vous écrire que vous pourrez commencer le buste de S.A. le Prince Impérial. Vous pourrez venir demain à 8h1/2 du matin, et apporter tout ce qui vous est nécessaire ». Les séances de pose sont quelque peu difficiles, le jeune prince fort dissipé n’accordant que très peu de temps au sculpteur. Mais le résultat est à la hauteur de ses espérances, comme l’observe favorablement Émile Zola « M. Carpeaux a évité avec un rare bon goût le majestueux ou le grandiose. Il s’est contenté de modeler un enfant élégant et distingué, et de lui donner un chien comme point d’appui. Le groupe est heureux et naturel, et M. Carpeaux a été bien inspiré. Sa statue est excellente. ». Fort de son succès, des réductions dans toutes les matières sont sorties de l’atelier de Carpeaux, des ateliers Barbedienne et Christofle.

La famille impériale réputée pour son goût pour les nouvelles technologies s’est intéressée très tôt aux possibilités d’application artistique de l’aluminium comme en témoigne le Hochet du Prince impérial (1856) par Honoré, d’après Charles Rambert dont deux médaillons et quatre statuettes en aluminium constituent l’un des premiers exemples de l’emploi de ce matériau. Les objets d’art réalisés à l’époque sont souvent des pièces uniques, faites à la demande. L’un des plus célèbres est un groupe d’amours en aluminium réalisé par l’orfèvre Christofle en 1858 et offert par celui-ci à Napoléon III. Dans un médaillon gravé en latin, il est stipulé « À l’Empereur Napoléon III pour l’aide et les encouragements qu’il apporta aux travaux consacrés par le savant Henri Sainte-Claire Deville à la fabrication de l’aluminium, l’orfèvre Charles Christofle a offert respectueusement les statuettes fondues ».

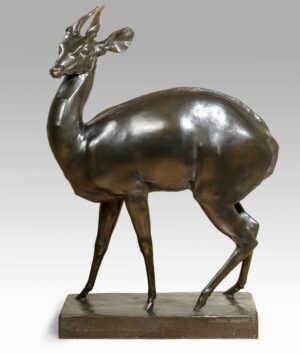

Dix ans plus tard, l’aluminium vint au Prince impérial par le biais de Paul Morin comme l’atteste ce texte de Marguerite Morin (née le 29 avril 1851) : « En 1866, il a été fondu à Nanterre à l’usine d’aluminium, sise à Nanterre, pour l’Impératrice une épreuve unique d’un sujet en aluminium représentant le Prince impérial et son chien. Monsieur Paul Morin, qui était directeur de l’usine, obtint de monsieur Carpeaux l’autorisation de faire faire pour lui une deuxième reproduction en bronze d’aluminium. À la mort de mon père, qui était alors sénateur amovible, la dite œuvre, me fut attribuée. » Deux exemplaires du Prince impérial en fonte d’aluminium par Paul Morin, médaillé d’or à l’exposition universelle de 1867 sont donc recensés ; ce sont les deux seuls moulages sur modèle connu en bronze d’aluminium, patinés de façon à ôter au métal son aspect doré et leur conférant un aspect classique de bronze. Celui conservé dans la famille n’est pas signé par Carpeaux, et ne porte pas la marque de fondeur de Paul Morin contrairement à notre exemplaire.

Monsieur Thierry Renaux a pu retrouver l’ exemplaire destiné à la famille chez une descendante de Paul Morin, madame Marie-Laure Viat-Leffondré, son arrière-arrière-petite fille. Après examen de notre bronze, ce docteur en histoire des techniques, spécialiste de l’œuvre de Paul Morin indique dans un communiqué écrit que notre exemplaire pourrait être celui ayant été fabriqué pour l’impératrice Eugénie. À notre avis, notre exemplaire est unique et exceptionnel de par sa qualité de fonte et de par sa provenance historique.

L’aluminium et Paul Morin et Cie, « Fabrique d’aluminium de Nanterre, par les procédés H. Sainte-Claire Deville, Rousseau frères et Paul Morin » apparaît dans les registres du commerce dès 1858. Le bronze d’aluminium est un alliage de cuivre et de 5 à 15% d’aluminium. Outre d’excellentes caractéristiques mécaniques, il est facile à mouler, et de plus il ressemble à l’or, ce qui fait son intérêt pour l’orfèvrerie. L’usine de Nanterre disposait d’une fonderie au sable qui, à partir des lingots d’aluminium fabriqués sur place ou, ensuite, venant de Salindres, contribuait à la fabrication des demi-produits ou servait à mouler des produits finis, en aluminium ou en bronze d’aluminium. Les moyens de finition des produits bruts de moulage, ébarbage, polissage, éventuellement patinage y étaient également présents. Les pièces moulées étaient creuses, pour économiser le métal, ce qui pouvait être obtenu au moyen d’inserts en sable, ou bien en reversant une partie du métal en fusion hors du moule avant sa solidification complète. Parmi les créations de Paul Morin, citons le moulage en aluminium sur modèle de Diane de Gabies (musée du Louvre), l’orfèvrerie de table en bronze d’aluminium (couverts de table, ustensiles de service), l’orfèvrerie religieuse en bronze d’aluminium. Les efforts de Paul Morin pour développer les applications du nouveau métal, en dépit du succès de l’orfèvrerie en bronze d’aluminium, ne suffisent pas à faire vivre sa société. Celle-ci périclite et est dissoute à la fin de 1869. Paul Morin ne fait pas partie de la Société anonyme de l’aluminium qui lui succède. Il entame une carrière politique qui le mènera au Sénat.